こんにちは!つくもです。

工芸・芸術の文化や伝統が好きな人たちの中で、

- 伝統的な形や手法を変えず、規律を守るべき!(保守的な考え)

- 形にこだわらず間口を広げて大衆を取り込まなくては!(革新的な考え)

といった議論を度々目にしませんか?

これらの議論を見てつくも自身は

「たぶんどっちも正しいんだよなぁ…どうするべきか、歴史から学べないだろうか?」

と考えました。

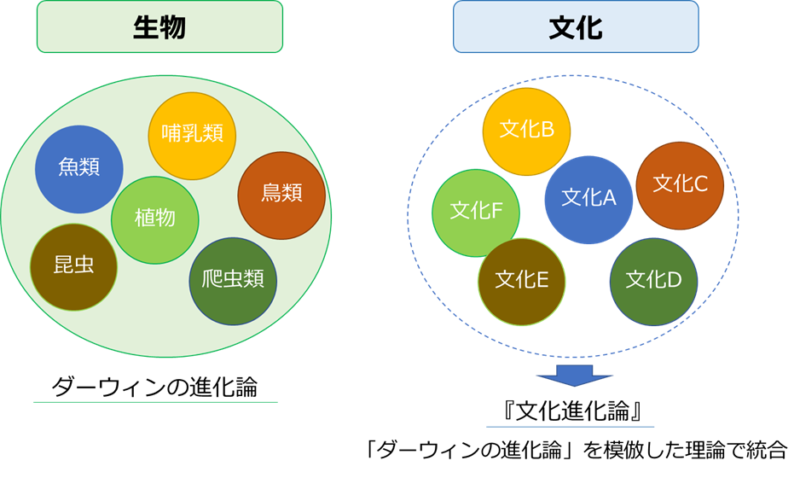

そこで目を付けたのが、生物の「進化論」です。もしかしたら生物の進化論を文化にあてはめられるのではないか…?と

探してみると、やっぱりありました!

ということでこの記事では、この「文化進化論」の紹介をします!

あくまでザックリとね(ザックリTV知ってます?)

「文化進化論」のポイント

日本文化や西洋文化など、特定の「○○文化」について研究したり、伝統を守ろうとしている人たちがたくさんいます。

これは100万種以上存在する中からたった一つの生物種を選び、長年研究していく生物学とよく似ています。

しかし、生物学には『進化』という、全ての生物に適用可能な概念、理論体系があります。

一方で文化では、人類学や考古学といった学問や実際に従事した経験などそれぞれの立場で細分化されてされており、「統一された科学」ではありません。

そこで!

文化についての様々な研究を生物学の理論体系、いわゆる「ダーウィンの進化論」を基軸に統合しようという試みがなされています。

こうした試みが『文化進化論』であり、この書籍では数式を一切使わずに紹介されています。

どんなことに役立つのか?

以上が『文化進化論』の特にこの書籍における論点になるのですが、多くの人にとってこれは重要ではないかもしれません。

知りたいのは「文化や伝統を広める・守るにはどうしたら良いか?」ですよね?

つくもはその答えが文化の変化・継承といった文化進化のプロセスに隠されていると考えます。

将棋やオセロの「定石」を知らない人よりは知っている人の方が強いんじゃない?くらいの感覚です。

もちろん「文化」と主語を大きくとった検討では「○○文化を広める・守るにはどうしたら良いか?」という問いの直接的な答えは出せません。

しかし、自身が広めたい文化にあてはめて活用していくことができれば、とても強力なツールになると思います。

なにせ『歴史』と『学問』があなたの考えを支えてくれるわけですからね!

言葉の定義

さて、まずはこの記事で使う「言葉の意味」を決めておく必要があります。

基本的に、参考とした書籍『文化進化論』から引用します。

「文化」の定義

「文化とは、模倣、教育、言語といった社会的な伝達機構を介して他者から習得する情報である」

アレックス・メス―ディ『文化進化論―ダーウィン進化論は文化を説明できるか』NTT出版、2016年、p.13

ここでの「情報」とは「知識、信条、傾向、規範、嗜好、技術」を含む広義の情報であり、社会的に習得され、集団内で共有される。

アレックス・メス―ディ『文化進化論―ダーウィン進化論は文化を説明できるか』NTT出版、2016年、p.13-14

例えば日本人という集団において「お箸の使い方」は真似をしたり教わったりして習得する技術なので、「文化」ということができます。

「進化」の定義

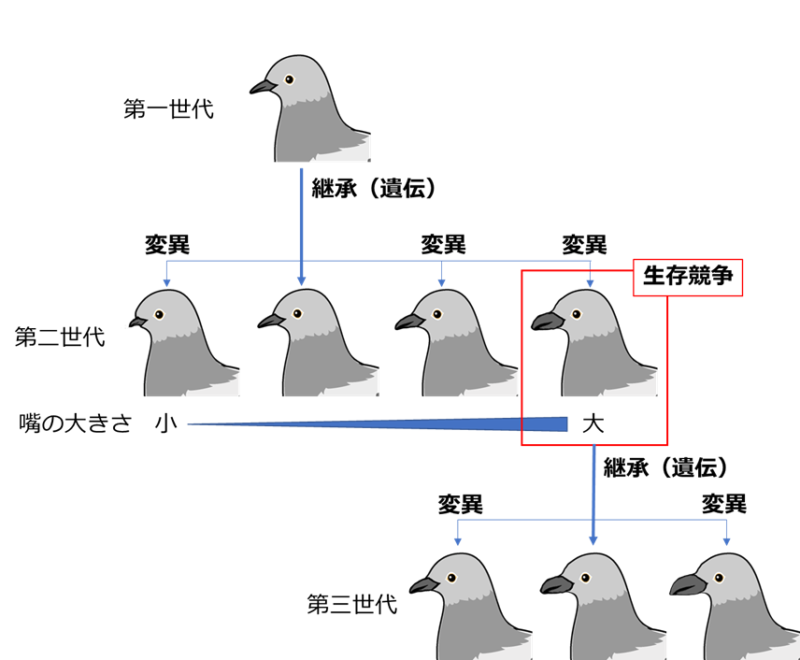

そして年月がたつとともに、この変異、生存競争、継承(遺伝)のサイクルは進化的変化―ある集団で頻繁に起きる形質の変化―をもたらす。

アレックス・メス―ディ『文化進化論―ダーウィン進化論は文化を説明できるか』NTT出版、2016年、p.47

これはダーウィン進化論における「生物の進化」についての定義になります。

例えばハトについて

- くちばしの大きさに個体差が生じ(変異)

- 大きなくちばしほど餌が取りやすい場合、大きなくちばしの個体が生き残り(生存競争)

- 生き残った個体がその形質を子へ受け継ぐ(継承)

というプロセスを繰り返すことで「くちばしが大きくなる」という「進化」が生じるということになります。

そしてこの定義は「文化」にも適用できるということが本書では述べられています。

文化の進化プロセス

では、文化の進化プロセスはどうでしょうか?

基本的には生物と同じく

変異 → 競争 → 継承

によって生じます。

しかしそれぞれの段階では生物とは異なる点が見られ、それによって広まりやすさも異なります。

少し詳しく見ていきましょう。

文化における「変異」

文化の進化プロセスにおける「変異」は次の2つです。

- 文化的変異 : 無作為に変化をもたらす

- 誘導された変異 : 自身の経験(学習)によって情報を修正する

「文化的差異」

例えば、『親が子に「箸の使い方」を教える』ことを考えてみます。

さて、教えてもらった子は親と”完全に”同じ持ち方をすることができるでしょうか?

おそらく”完全に一致”は難しく、少しずつ個人差が出ると思います。

この差異が上記の「文化的変異」と考えてよいでしょう。

「誘導された変異」

しかし、一度教えられた「箸の使い方」を一生続けるかというと、そうではありません。

子が箸の練習をすることで(自身が使いやすいように)持ち方を修正する、ということです。

こうして生まれるのが「誘導された変異」ということになります。

この2つを”広まりやすさ”で比較すると、「誘導された変異」の方が早く広まりやすいです。

すでに個人的な試行錯誤によって選択された結果であり、周囲の人にとっても価値のあるものになりやすいからですね。

文化における「競争(文化選択)」

文化における「競争」は「文化選択」といいます。ここでのポイントは3つ。

- 内容バイアス : 本質的な魅力に基づいて取り入れる

- モデルによるバイアス: モデルの社会的地位や年齢、自分との類似などに基づいて優先的に取り入れる

- 頻度依存バイアス : 頻度に基づいて優先的に取り入れる

「内容バイアス」

例えば『携帯電話』は登場以来、急速に世界中に普及しました。

これは従来の「固定電話」よりも”持ち運びができる”というメリットがあるうえに、”電話をかける機能はほぼ同じ”で、”固定電話にかけることもできる”ためであるといえるでしょう。

これが「内容バイアス」です(上記では”魅力”と書きましたが、いわゆる「炎上」のようなネガティブなものも含まれます)。

「モデルによるバイアス」

「モデルによるバイアス」を理解するには、『服装の参考にするのはどんな人か?』を考えてみるのが良いでしょう。

雑誌やSNSなどからファッションのアイディアを探すときには、きっと性別や年齢、身長、体型など何かしら自分との類似点がある人を参考にするのではないでしょうか?

「頻度依存バイアス」

「頻度依存バイアス」についても、経験があるかもしれません。

例えばラーメン店Aとラーメン店Bを比較する際、ラーメン店Aに行列があれば「Aの方が良さそう」と思いませんか?

こうした集団内でよくみられることを目安として、よく選ばれているものを選ぶことが「同調」であり、逆に選ばれていないものを選ぶことが「反同調」で、いづれも「頻度依存バイアス」に含まれます。

内容バイアスについては「普及学」によって「どういった内容が普及しやすいか」といったことまで研究されています。

文化における「継承(伝達)」

文化における「継承(伝達)」には3つの経路があります。

- 垂直 : 親からの伝達

- 斜め : 親世代の他人からの伝達

- 水平 : 同世代の他人からの伝達

「垂直」による伝達は「生物の遺伝」と同じく、親から1対1で伝達されることを表していて、先の『箸の使い方』の例も「垂直」の伝達といえるでしょう。

一方「斜め」の伝達は例えば学校の先生から、「水平」の伝達は同級生やインフルエンサーからの伝達があり、1対多数の伝達形式になります。

これは感覚的にもわかりやすいのではないかと思いますが、「垂直」の伝達よりも「斜め」「水平」の方が伝達速度が速くなります。

また同じ経路でも「学校の教室」と「インターネット」では対象と範囲が変わります。

まとめ

『文化進化論』で勉強した内容によると、文化進化は生物と同様に

変異 → 競争(文化選択) → 継承(伝達)

のプロセスを経ることがわかりました。

プロセスの各段階については

- 「変異」には「文化的変異」と「誘導された変異」があり、

- 「競争(文化選択)」では「内容バイアス」「モデルによるバイアス」「頻度依存バイアス」によって選択され、

- 「継承(伝達)」は「垂直」「斜め」「水平」の3つの経路で伝達される

ことがわかりました。

さらに詳細に見ていくことで「文化や伝統を広める・守るにはどうしたら良いか?」について考察していきたいのですが…

長くなってしまうので次回にしておきます。

面白そう!と思った方はぜひシェアやコメント、ご支援をお願いします!

もっとよく知りたい!お前次の投稿いつだよ…という方はぜひこの本を手に取ってみてください!

それではまた!

コメント