1.着物の歴史ざっくり解説

日本の「着物」は、各時代の生活や価値観によって形状やデザイン、使用される素材などが変化してきました。

平安時代

日本の着物の原型ができたのは、平安時代です。公家(貴族)が権威を示すために華やかで装飾的な要素が強い衣服が着用されました。

戦国時代

武家の力が台頭すると、装いは徐々に実用的で機能的になっていきました。

江戸時代

江戸時代には、身分や職業によって着物の形状や柄が変化し、日本独自の服飾文化が作り上げられました。

近代

近代に入ると西洋の文化が流入し、洋装化とともに和洋折衷のスタイルが生まれました。

現代

現代では着物は特別な機会に着られることが多くなりました。一方でカジュアル着としては多様化が進んでおり、洋風のデザインやモダンなアレンジも見られます。

2.平安時代

平安時代は公家(貴族)が統治し、彼ら中心で文化が発達した時代です。前時代には大陸文化に影響を受けた衣服が用いられていましたが、遣唐使が廃止されると、日本独自の服装文化が発展しました。

◆ 公家(貴族)の服装

朝廷に仕える男性の正装、および日中の勤務服を「束帯/そくたい」といいます。また夜の「直衣/のうし」や「狩衣/かりぎぬ」などがあり、私的な服装として使用されました。

一方、宮中に仕える女性(高級女官)の正装は「十二単/じゅうにひとえ」です。この時代には「裳唐衣(もがらぎぬ)」や「女房(にょうぼう)装束」と呼ばれていたようです。重ねた衣の色彩が特徴的で、工夫が多くなされました。

出典:京都の伝統産業

◆ 現在の着物の源流となった「小袖」

現在の「着物」の源流となる衣服は、この時代から用いられています。それは袖口を小さく絞った「小袖/こそで」です。

この時代には肌着として用いられており、綿を入れて防寒着にするなどされていました。

とはいえこれはあくまで貴族の話。庶民はこの小袖を日常着として着用していたようです。

現存する最古の小袖(室町時代) 現在の着物の原型となっており、袖口が狭い、袖丈が短いなど形の違いが見られます。

出典:e国宝

3.戦国時代

(鎌倉・室町・安土桃山)

鎌倉~室町期には政権が公家から武家へと移ると、次第に実用的で機能的な服装になっていきました。また先には下位の位置づけであった衣服が上位に昇格していく傾向が、武家、公家、男女問わず起こりました。

◆ 武家の服装

武家男性は、平安時代では狩りの時に使われた「狩衣/かりぎぬ」や、元は庶民の服であった「直垂/したたれ」などを用いており、武家の台頭とともにこれらが公服となっていきました。

出典:日本服飾史

武家上層の女性の衣服は肌着として用いられてきた「小袖」が表着として使われるようになり、この上にもう一枚の衣か小袖を羽織って正装としたようです。

◆ 戦国時代の服装

室町時代後期から安土桃山時代にかけて戦乱が頻発したいわゆる戦国時代には、服装の簡略化がさらに進み、男女ともに「小袖」が服装の中心へと移行しました。

男性の衣服は「直垂/したたれ」が武家最高の礼服へと昇格。さらに小袖の上に「肩衣/かたぎぬ」と「袴/はかま」をつける「肩衣袴/かたぎぬばかま」が公服化しました。

また女性はついに”小袖のみで成立”した服装となりました。

出典:Wikipedia

平時の服装が簡略化されていく一方で、個性が光り華やかになっていったものがあります。

それは、「甲冑(かっちゅう)」や「陣羽織(じんばおり)」といった戦場の衣装です。

この頃にはスペインやポルトガルと交易が行われ、西洋のものを日本風に改造した甲冑・鎧や服飾が見られます。また着物の下に着る「襦袢/じゅばん」もこの頃にポルトガルからもたらされたものです。

出典:文化遺産オンライン

4.江戸時代

商業や芸能が発展し、この時代の服飾のリーダーは町民に移ります。鎖国により外国の影響を受けず、また身分に関わりなく流行を作ったことで独自の「江戸文化」が誕生しました。

現代にいたる着物の原型である「本格的な小袖」の歴史の始まりとなります。

◆ 支配体制の強い江戸初期

初代将軍 家康~3代 家光の頃は支配体制が強く、服飾も武家がリードしました。

戦国時代の名残も強く、“かぶく者”という社会風潮やケンカの絶えない世相を反映して派手な恰好の風潮が見られます。

◆ 学問を奨励する江戸中期

4代 家綱~7代 家継の時代には、学問を奨励する政治へと転換し、経済力をつけた商人や町人が台頭します。

京・大阪では、商人が力をつけると同時に、遊女たちの大胆なデザインの服装が流行に影響を与えました。

一方、江戸では歌舞伎が盛り上がりを見せ、歌舞伎役者たちの衣裳は絶大な影響力を持ちました。

こうした影響で「帯/おび」の幅の太く装飾性が高まり、丈の長い着物をたくし上げて着るようになりました。これが現在の「おはしょり」の原型です。

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

◆ 倹約令が出された江戸後期

8代 吉宗の頃からは財政再建のための倹約令が度重なり出されました。これにより服飾には新しい美意識が作り出されます。

贅沢禁止令の中で町民たちはかくれた工夫をしていきました。 細かい柄を施した「小紋(こもん)」や「縞柄(しまがら)」などが流行したり、女性の着物では「裾模様(すそもよう)」の着物が登場しました。

出典:足立区郷土博物館

他にも見えない「裏地」や「襦袢(じゅばん)」を派手にしてオシャレをするようになり、こうした美意識を「意気(粋)」として洗練された魅力を生み出しました。

5.近代(明治・大正・昭和)

独自の文化を築いていた江戸時代が終わり、外国文化の流入によって、服飾も大きく変化しました。

◆ 男性の間で洋服が”仕事着”として広まる

最初に大きく変化したのは、政府高官や富裕層の服装です。彼らは文明開化の先駆けとして、「洋服」を積極的に着用しました。

一般にはなかなか普及しませんでしたが、軍服や警官、郵便配達夫の制服、学生服として採用されたことで徐々に広がり、明治20年以降には一般男性も洋服を着用したようです。

◆ 大正末期ごろから女性にも洋装化の流れ

女性には和服を着る文化が根強く残りましたが、女性も教育を受けるようになったり、移動距離が伸びたりで、「袴(はかま)」をつけるなど服装に変化が見られるようになりました。

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

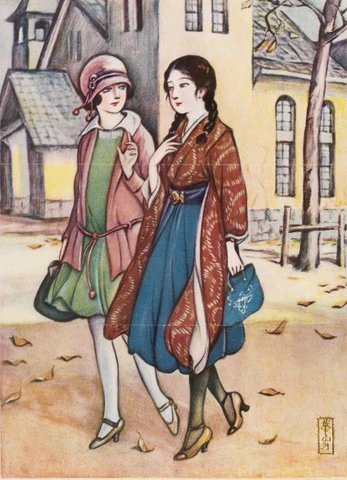

大正末期からは関東大震災や白木屋デパートの火災などの影響もあり、洋装化が進み始めました。

とはいえ、洋服はまだまだ高価なものだったため、着物にスカートやパンプスなどを組み合わせたり、アクセサリー(ネックレス、指輪、懐中時計など)をつけたようです。

出典:高畠華宵大正ロマン館所蔵近代日本大衆雑誌図像データベース

◆ 戦後の服装

昭和14年から昭和20年に起きた第二次世界大戦が生活を大きく変えたことは、言うまでもありません。戦後には、男女ともに日常着の洋装化が一気に進みました。

その後の「洋裁ブーム」から始まるファッショントレンドも面白いですがここでは省略。和装では、ハレの日(特別な日)だけでもという形が定着しました。

6.現代

現代ではハレの日に着物を着るという習慣が続いていますが、「日常に着物を着たい」という人も増えています。

◆ 現代ではなじみ深い「振袖」

ハレの日の着物としてなじみ深いのは「振袖/ふりそで」でしょう。

成人式に着る着物という印象が強いかもしれませんが、”未婚女性の第一礼装(最も格式の高い服装)”と位置づけられていて、身内や友人の結婚式にも着ることができます。

(なのでもっと着てほしい!いろんな兼ね合いもあるので強くは言えませんが…)

最近では振袖を着たいという男性も間々いるそうです。(意外ですか?では昔は男女ともに少年期に着ていた、と知ればもっと驚くかもしれませんね。)

◆ カジュアル着として定着した「浴衣」

カジュアルに楽しむ着物といえば「浴衣」でしょうか?

カジュアル着ですが、いわゆる「着物」(留袖などの礼服)と形はほとんど変わりません。大まかには素材の違いで区別しています。

◆ 増えてきた「和洋ミックス」

前の時代で着物に洋服をあわせていたように、現代でも「洋装ミックス」の工夫をして着物を楽しんでいる人たちがいます。様々な工夫がされているので、ここでは一部を紹介します。

まずは着物に洋装の小物を用いたコーディネート。帯の代わりにストールやコルセット、ベルト等を用いて着たりします。

着物自体が洋風テイストなものも出てきました。例えばデニムや、レンタル着物で人気なレース着物等もあります。

6.おわりに

日本には和食や日本家屋、工芸品、マンガ、アニメ…魅力のある文化がたくさんあります。もちろん「着物」もその一つだと思います。

だからこそ、少しでも知ってほしい。海外の方に紹介できるものの一つに加えてほしい。そんな気持ちでいます。

「着物はルールが多くて敷居が高い」

こんな風に考えている人も少なくないかもしれません。しかし着物の歴史をみれば、いつの時代も人々の生活にあった形に変化してきたことがわかります。現在の”正統派”と呼ばれる形になったのも、案外最近のことです。もし興味をお持ちなら、肩ひじ張らずに着てみてほしいと思います。

コメント